●デザイン史学研究会 第17回シンポジウム『戦後80年の軌跡:アート・デザインからのレスポンス』開催のお知らせ

デザイン史学研究会の皆様

下記日程にて今年度のデザイン史学研究会シンポジウムを開催いたします。

今年度はバレリーナで松山バレエ団理事長・団長である森下洋子氏をお迎えし、戦後80年をアート、デザイン、そして平和の観点から再考していきます。

貴重な機会ですので、是非お誘いあわせの上ご参加ください。

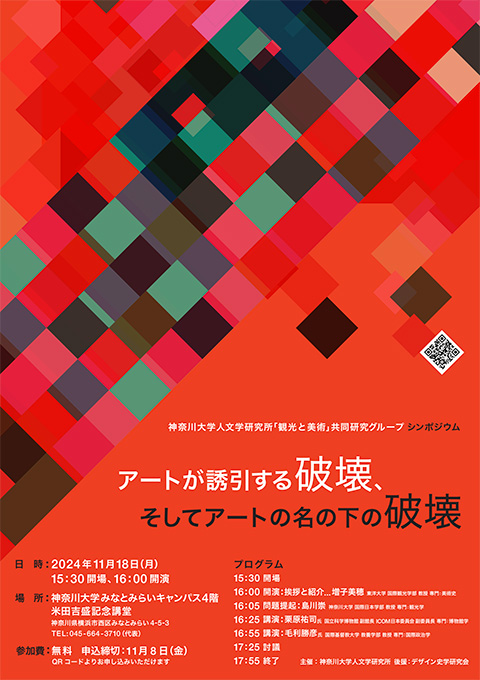

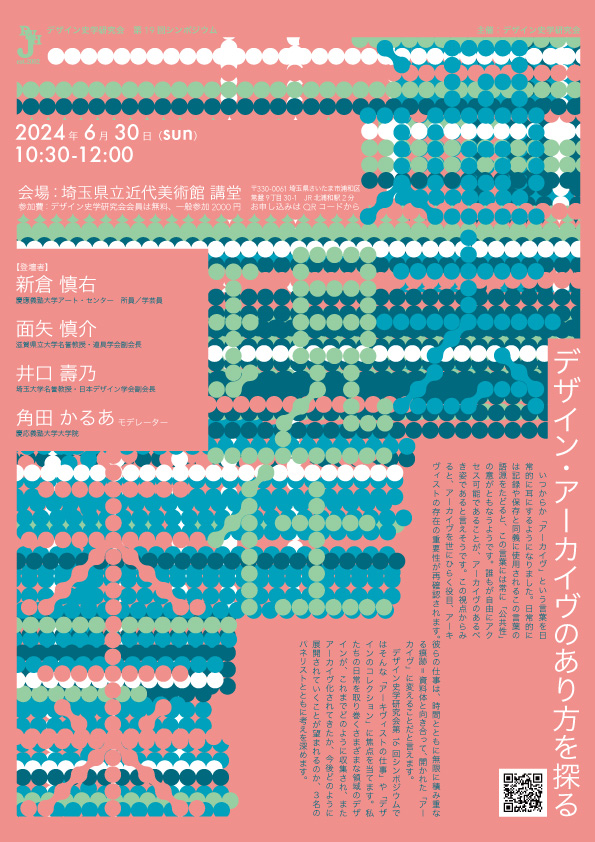

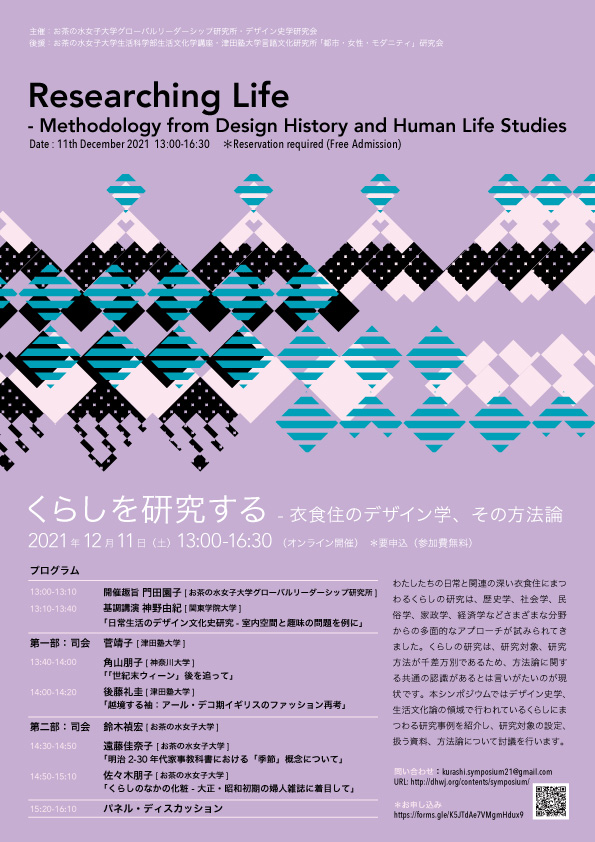

詳しくは添付されているチラシをご覧ください。

デザイン史学研究会 第17回シンポジウム『戦後80年の軌跡:アート・デザインからのレスポンス』

バレエというトータルアートの実践者として、バレエの可能性を世界に広げ、日本人初となる活躍を重ねてきた森下氏。その歩みの中で出会ったルドルフ・ヌレエフやマーゴ・フォンティーンら、今世紀を代表するアーティストとの交流、世界で学んだ事、そして今、舞踊歴70 年を越え、さらに表現を深める森下氏の芸術活動の核となる平和への強い思いについてお話しいただきます。

今年は戦後80年です。あらゆる分野で人々は世界大戦という分断の結果を乗り越える努力を重ねてきましたが、紛争・戦争ともいまだに世界規模で起こり続けています。

こうした社会情勢の中で、新たな時代を切り開くために、これまでアートとデザインの領域で何がなされてきたのか、これから何ができるのか・・・アート・デザインと平和についての思考を共有する1日としたいと思います。

〇登壇者

◆第一部

「戦後80年の軌跡:アート・デザインからのレスポンス」

門田 園子氏 (お茶の水女子大学非常勤講師)

「ミュージアム・コレクションと戦争:統一アフリカ会社(UAC)による植民地政策との関連を中心に」

坂井 妙子氏 (日本女子大学大学院国際文化学部教授)

「ファッションからのレスポンス:1930 年代、40 年代のブリティッシュ・ファッション」

クリストフ・シャルル氏 (武蔵野美術大学映像学科教授)

「ダンスと音楽:動きに注意を払う」

◆第二部

「平和への祈りを舞踊に込めて」

森下 洋子氏(バレリーナ 松山バレエ団理事長・団長)

〇日程と会場

日程:2025年6月21日 14:30 – 17:00

会場:津田塾大学千駄ヶ谷キャンパス

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-18-24

交通アクセス|津田塾大学

〇参加費

学生・デザイン史学研究会会員 無料

一般 1000円

(申込フォームからお支払いください)

〇申し込み方法

下記のURLからお申し込みください

app.payvent.net/embedded_forms/show/67dd096bf4b724269114dba9

デザイン史学研究会2025年度シンポジウム申し込みフォーム

締切:2025年6月15日(日)まで

〇お問い合わせ先

designhistoryworkshopjapan@hotmail.com

※このメールは配信専用ですので、お問い合わせの際は返信する形ではなく、上記のアドレスにお願いします。

● The 17th Symposium of Design History Workshop Japan ‘80 Years of Postwar Trajectories: Responses from Art and Design’.

Dear members of Design History Workshop Japan

We are pleased to announce that this year’s symposium of Design History Workshop Japan will be held on the following dates.

This year, we will welcome Ms Yoko Morishita, ballerina and President and Director of the Matsuyama Ballet Company, to reconsider the 80 years since the end of the war from the perspectives of art, design and peace.

This is a rare opportunity, so please join us and invite those around you who are interested.

For more information, please see the attached flyer.

■The 17th Symposium of the Society for the Study of Design History ‘80 Years After the War: Responses from Art and Design’

As a practitioner of the total art of ballet, Mr Morishita has expanded the possibilities of ballet throughout the world and has become the first Japanese to do so. In the course of his career, he has met and interacted with leading artists of the century such as Rudolf Nureyev and Margot Fonteyn, learned from them, and now, after more than 70 years of dancing, he is further deepening his artistic expression.

This year marks 80 years since the end of the war. Although people in all fields have made efforts to overcome the consequences of the division caused by the world wars, conflicts and wars still continue to occur on a global scale.

In this social climate, what has been done so far in the fields of art and design to open up a new era, and what can be done in the future… We would like to spend a day sharing thoughts on art, design and peace.

〇Speakers

◆Part I. ’80 Years After the War: Responses from Art and Design’

Sonoko Kadota (Part-time lecturer, Ochanomizu University)

‘Museum Collections and War: The Unified African Company (UAC) in Relation to its Colonial Policies’

Taeko Sakai (Professor, Graduate School of International Cultural Studies, Japan Women’s University)

‘Response from Fashion: British Fashion in the 1930s and 40s’’

Christophe Charles (Professor, Department of Film and New Media, Musashino Art University)

‘Dance and Music: Paying Attention to Movement’

◆Part 2 ‘Prayers for Peace in Dance’

Yoko Morishita (Ballerina, President of Matsuyama Ballet)

〇Dates and venues

Date: 21 June 2025 14:30 – 17:00

Venue: Tsuda University, Sendagaya Campus

1-18-24 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051

Access | Tsuda University

〇Participation fee

Students and members of the Society for the Study of the History of Design Free

General 1000 yen

(Please pay using the application form below)

How to apply

Please apply via the following URL

デザイン史学研究会2025年度シンポジウム参加申し込み | Payvent

Deadline: 15 June (Sunday), 2025

Contact address for enquiries

designhistoryworkshopjapan@hotmail.com

*This email is for delivery only, so please send your enquiries to the above address, not in the form of a reply.